▲ 자신이 그린 장미그림 앞에 선 이경순 화백과 딸 조기주 교수

▲ 자신이 그린 장미그림 앞에 선 이경순 화백과 딸 조기주 교수여성 서양화가로는 유일하게 국전 추천화가와 초대작가를 지낸 이경순 원로화백(88)과 딸인 조기주 교수(60, 단국대 예술대학장) 모녀의 행복한 그림 전시회가 10월 15일부터 30일까지 열려, 화단의 부러움을 한몸에 받았다.

서울 창성동 갤러리 자인제노에서 열린 전시회에는 이경순 화백의 신작 장미 그림 7점과 조기주 교수의 20여점의 작품과 애니메이션이 선보였다. 모녀는 1994년 <창>이라는 제목으로 함께 전시회를 개최한 바 있다.

두 모녀는 같은 대학(이화여대), 같은 과(서양화과)를 나왔고, 화가의 길을 40년 가까이 함께 걸어가고 있다. 이경순 화백은 조기주 교수에게 어머니일 뿐만 아니라, 선생님이기도 하고 작업실 동료이기도 하며 객관적인 조언을 아끼지 않는 친구이기도 하다. 조 교수는 어릴 적부터 어머니의 그림 그리는 모습이 힘들어 보여 어머니가 걸어가던 화가로서의 삶을 살고 싶지는 않았다고 한다. 하지만 본인 의사와 상관없이 자연스럽게 미술을 접하게 됐고 그림에 재능이 있다는 이야기를 많이 듣게 되면서 자기의 길 역시 어머니와 크게 다르지 않을 것이라는 생각을 가지게 됐다고 한다.

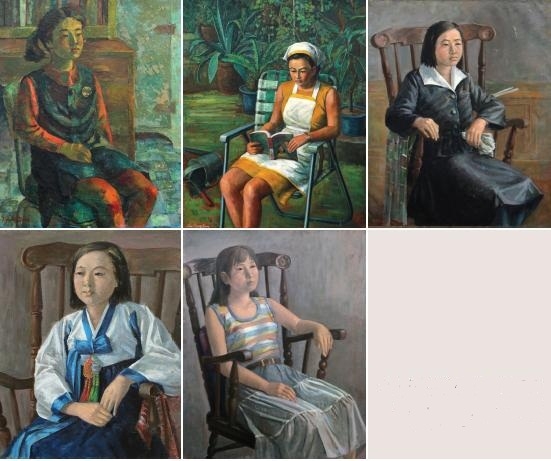

▲ 어머니 이경순 화백이 딸인 조기주 교수를 그린 그림들. 죄로부터 초등학교 4학년, 중1, 고1, 고3, 대학교 1학년인 조 교수의 모습이다.

▲ 어머니 이경순 화백이 딸인 조기주 교수를 그린 그림들. 죄로부터 초등학교 4학년, 중1, 고1, 고3, 대학교 1학년인 조 교수의 모습이다.이 화백은 딸 조 교수가 8살 되던 해인 1963년부터 여대생이 되던 1975년까지 딸을 모델로 해 사진 대신 그림을 그려 모습을 남겼다. 딸이 대학에 들어간 후에는 모녀 화가가 함께 같은 작업실에서 한 모델을 놓고 다른 시각에서 화폭에 담았다. 여느 가정이 사진으로 자식의 모습을 남기는 것과는 달리 이 화백은 그림으로 딸을, 그리고 손녀를 그린 것. 조 교수도 또한 자기 딸의 모습을 그림으로 남기고 있다. 화폭 속에 가족의 역사가 쌓이는 것이다.

▲ 이경순 화백의 대표적인 작품 <장미>

▲ 이경순 화백의 대표적인 작품 <장미>이경순 화백은 전후 구상화단의 1세대 여성작가로서 88세의 고령에도 불구하고 직접 장미밭에 나가서 그림을 그리는 정열과 집념의 화가다. 1953년 제2회 국전을 시작으로 연 15회 입선과 4번의 특선 등 젊은 시절부터 화단의 인정을 받으며 일평생 꽃과 장미를 그려오고 있다.

미술학 박사 변청자씨는 이 화백의 장미에 대해 “그녀에게 장미는 미를 추구하는 화가로서의 삶과 아이를 키우고 가정을 돌보는 여성으로서의 삶을 모두 가능하게 해 준 소중한 대상이다. 그녀의 ‘뜰의 장미’는 실제의 재현임에도 정물이나 풍경에 머무르지 않고 우리 모두에게 현재의 뜰이 되어 기억을 떠올리게 한다.”고 평했다.

사실 이 화백은 장미화가로 잘 알려졌지만 오래전부터 인물을 그려왔었다. 국전에 출품하여 여자서양화가로는 유일하게 서양화부문 초대작가가 되기까지 줄곧 100호 크기의 인물화를 해마다 두 점씩 출품해왔다.

이 화백은 이화여대 서양화과를 1950년에 졸업했고, 한국전쟁 피난 시절에도 헛간을 작업실로 수리해 작업을 이어오는 등 예술에 대한 열정을 잃지 않고 오로지 그림에 천착해왔다.

그녀의 작품속에는 그녀가 겪어온 6·25와 피란시절의 고통, 결혼, 환도 후의 기쁨, 생활고와 치열했던 직업전선, 자녀 교육과 본인의 뇌종양 수술의 경험 등이 고스란히 담겨져 희노애락이 꽃으로 피어오른다. 여성화가로는 유일하게 국전의 추천작가와 초대작가를 역임한 바 있는 그녀의 작품은 인생의 다양성과 장대함을 다시 한번 느끼게 만든다.

딸 조기주 교수는 이화여대 서양화과를 졸업하고 지금까지 25회의 개인전을 가졌다. 우주, 생명의 순환, 탄생의 신비와 같은 관념적인 이미지를 매개체인 원·점·선을 이용해 그것들이 상징하는 우주, 순환, 알, 자궁 등의 생명성을 형상화한 여성주의적 관점의 모더니즘 창작활동을 왕성하게 하고 있다.

▲ 조기주 교수의 작품 <Untitled-smd-091405>

▲ 조기주 교수의 작품 <Untitled-smd-091405>1982년 미국문화원에서 귀국 개인전을 가진 이후 비구상적 회화(1981~현재), 설치 작업(1995, 2005, 2010~2011), 영상(1999~2005), 단편영화(2006), 애니메이션(2007, 2014~현재) 등 다양한 작업을 선보였고, 2014년부터는 시멘트로 제작한 작품으로 관객들에게 다가가고 있다. 저서로는 현대미술 가이드북『이것도 예술이야?』(2004, 현암사)가 있다.

10월 전시에 선보인 애니메이션 ‘엄마와 딸’은 귀가 잘 안 들리는 어머니와 점점 대화를 나누기 힘들어지는 현실 혹은 삶을 보여주며 세대 간의 갈등과 소통 부재에 대한 메시지를 전한다.

어머니와 본인 그리고 본인의 딸이 등장하는 1,000여장의 드로잉을 연결해 만든 노작(勞作)이다. 조 교수는 “어머니와 점점 대화를 나누기 힘들어지는 것을 보며 현재의 사회현상을 떠올리게 되었다. 어머니와의 개인적인 문제에서 느낀 대화의 어려움을 사회적인 세대 간의 갈등과 소통부재로 연결시키고 싶다.”며, “사람들 모두 소통이 중요한 것은 알지만 각자 익숙한대로 살기 때문에 소통에 대한 노력이 없다. 결국 소통이 필요하다고 하는 말은 소통이 잘 안 되는 상황을 나타내는 역설적인 이야기”라고 작품의도를 설명한다.

since1995 대한뉴스 www.daehannews.kr